Pasca-reformasi, Indonesia menghadapi serangkaian konflik yang berakar pada isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan etnis). Berbagai kerusuhan massal yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan betapa sensitifnya isu tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik nasional.

Latar Belakang Konflik SARA

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa konflik yang muncul pasca-reformasi tidak terlepas dari pengekangan kelompok-kelompok SARA selama era Orde Baru. Pada masa itu, isu SARA dikendalikan ketat di bawah dalih menjaga stabilitas politik, dengan kebijakan yang membatasi peran kelompok agama dan mengabaikan kelompok suku serta etnis tertentu.

Pengekangan ini menciptakan ketidakpuasan yang kemudian meledak menjadi konflik setelah era reformasi dimulai. Konflik SARA seringkali berakar pada masalah ekonomi, seperti yang terjadi di daerah transmigrasi atau di antara kelompok perantau, maupun kepentingan politik yang berkaitan dengan pengendalian atau perebutan massa.

Peran Intelijen dan Penguasa dalam Konflik

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, Haris Azhar, menyatakan bahwa beberapa kelompok SARA yang terlibat konflik pasca-reformasi diduga merupakan hasil rekayasa intelijen. Kelompok berkuasa pada masa Orde Baru, seperti Golkar, tentara, dan polisi, membentuk kelompok-kelompok dengan simbol agama atau etnis tertentu untuk menjaga dominasi kekuasaan dan mengelola isu SARA.

Konflik seperti yang terjadi di Poso dan Ambon menunjukkan adanya pola yang sama dalam penggunaan strategi intelijen, termasuk penggunaan kode sandi oleh pelaku dari kedua kubu yang berkonflik. Haris menilai bahwa konflik SARA kerap dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga membentuk lingkaran setan kekerasan dan intoleransi.

Lima Kasus Konflik SARA Besar Pasca-Reformasi

- Konflik Ambon (1999-2002)

Konflik ini menjadi yang paling berdampak dengan korban jiwa diperkirakan mencapai 8.000-9.000 orang. Kerusakan materiil meliputi ribuan rumah, tempat ibadah, toko, dan gedung pemerintahan. Setelah konflik mereda, Ambon berhasil menjadi salah satu kota paling toleran di Indonesia menurut Setara Institute. - Konflik Sampit (2001)

Terjadi antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Konflik selama sepuluh hari ini menyebabkan 469 korban jiwa dan lebih dari 100.000 pengungsi, dengan latar belakang ekonomi dan ketegangan etnis yang tinggi. - Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta

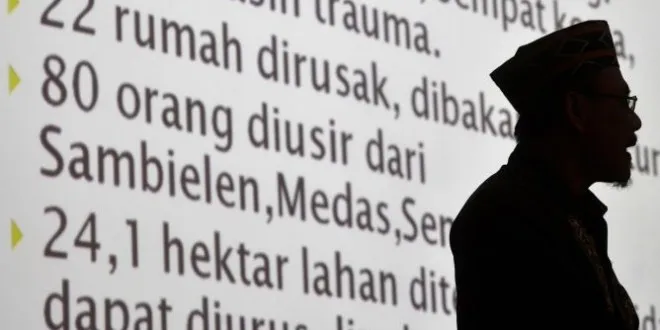

Kerusuhan ini dipicu krisis ekonomi dan berujung pada konflik SARA anti-Tionghoa, menewaskan 1.217 orang, termasuk kasus pemerkosaan dan pengungsian massal. Dampaknya juga meluas ke daerah lain di Indonesia. - Pengusiran dan Kekerasan terhadap Ahmadiyah di Mataram (2006-2013)

Konflik ini menargetkan kelompok Ahmadiyah sebagai minoritas, menyebabkan sembilan korban jiwa dan berbagai masalah sosial seperti pengusiran jamaah, pemaksaan cerai, serta gangguan psikologis dan pendidikan. - Konflik Etnis di Lampung Selatan (2012)

Perkelahian antara etnis Bali dan pendatang lainnya menimbulkan 14 korban meninggal dan 1.700 orang mengungsi.

Peran Pemimpin Daerah dalam Konflik dan Intoleransi

Ismail Hasani menyebutkan bahwa beberapa pemimpin daerah turut berperan dalam memicu atau memperparah konflik SARA melalui diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Contohnya adalah penyegelan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Depok dan sengketa izin rumah ibadah Gereja GKI Yasmin di Bogor yang hingga akhir 2014 belum terselesaikan meski telah ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kasus kekerasan di Aceh Singkil pada Oktober 2015, yang berujung pembakaran gereja dan korban jiwa, juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penerbitan izin bangunan rumah ibadah.

Selain pemimpin daerah sebagai pemicu, ada juga yang menjadi sasaran intoleransi. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mendapat penolakan dari kelompok Front Pembela Islam dan Forum Betawi Bersatu saat mencalonkan diri pada 2014.

Upaya Pengelolaan Keberagaman

Menurut Ismail, pemerintah pasca-reformasi telah berusaha meredam konflik dan intoleransi, seperti yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid yang merangkul kelompok Khonghucu dan etnis Papua. Namun, tantangan tetap ada karena adanya kelompok yang menggunakan ruang demokrasi untuk menyebarkan intoleransi.

Sejarah bangsa menunjukkan bahwa keberagaman dapat dikelola dengan baik melalui semangat persatuan seperti dalam Sumpah Pemuda dan konsensus yang dicapai oleh kelompok nasionalis dan agamis pada masa persiapan kemerdekaan.

Ismail menegaskan pentingnya duduk bersama mencari formula yang tepat dalam mengelola keberagaman agar tidak terjadi penyeragaman seperti pada masa Orde Baru yang menggunakan dalih stabilitas politik, maupun saat ini yang terkadang menggunakan alasan etika dan agama.

Haris Azhar menambahkan bahwa isu SARA harus dipandang serius oleh masyarakat dan publik, bukan hanya menjadi perhatian sesaat saat terjadi konflik besar. Kesadaran yang berkelanjutan diperlukan untuk mencegah terulangnya kekerasan dan intoleransi di masa depan.